- 医療

- 種類・仕組み

- アプリケーション

医療用に無線/Wi-Fiを利用する際の注意とIP無線アプリのすすめ

全国で電波基地局の設置が進み、近年ではほとんどの病院で無線通信機器の利用が可能となりました。

また2Gと比べ大幅に電波の出力が低下した3G、4Gの普及、さらには5Gのサービス開始によって電波は「医療機器に影響を与える」という風潮から「電波を活用して医療サービスの発展に取り組む」方針へと転換しています。

また新型コロナウイルス感染症の発生でリモートシステムの需要が高まったことも医療用無線への関心が高まった要因とも言えます。

しかし、院内にはレントゲン機器や超音波など医療機器が設置・使用されている関係上、ツール選びには最新の注意が必要ですよね。

そこで今回は医療用無線の主な種類や使用上の注意点、電波干渉の対策を解説します。最後にはおすすめの音声ツールとしてIP無線アプリを院内連絡ツールの導入・アップデートをご検討中の方は検討材料としてお役立てください。

電波利用機器に用いられる医療用無線の主な種類

特定小電力無線

特定小電力無線は420MHz帯〜440MHz 帯に割り当てられており、送信出力が0.01Wと非常に小さいため、医療機器へ影響を及ぼす可能性が限りなく低いとされています。

一方で複数の無線チャネルが重複することで干渉し、正確なデータが計測できないといった誤作動を起こす恐れがあります。

特定小電力無線は

・据置型/携帯型 医療用テレメータ

・無線式ナースコール

・クレーンのリモコン操作

・介護病棟の離床センサ

・テレコンテレメータ

などに用いられています。

無線LAN

無線LAN(Wi-Fi等)で使用される電波の周波数帯は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類あり、2.4GHz帯は産業・科学・医療用で使用される周波数帯(ISM)として扱われてます。なお2.4GHz帯の無線LANは普及が進んでおり干渉しやすいため注意が必要です。

カルテや検査結果、服薬履歴をクラウド化する上で安定した無線LANの構築が急務とされています。

主な利用用途としては

・医療情報システム用

・医療機器用

・病院スタッフのインターネット接続用

・患者・訪問者のインターネット接続用

・音声通話・ナースコール用

などが挙げられます。

「3G」「4G」「LTE」

無線LAN機器には携帯電話会社の通信網3G/4G/LTE、Wi-Fi等を使用するスマートフォン・タブレットなどのモバイル通信機器が含まれます。

スマートフォンは平成24年に最大送信電力800mWであった2Gが終了し、3G以降は最大送信電力が250mWまで低下。4G/LTEでは最大送信電力200mWとさらに医療機器に与える影響が少なくなったことから積極的に活用されるようになりました。

PHSに変わるビジネスフォンとしてあらゆる医療機材との機能連携が可能であることから注目を集めています。携帯電話端末から発射される電波が医療機器に影響を与えるおそれがあるため、医療機器から1m程度離すことが目安とされていますが機材によって1mより短い範囲で利用できる場合があります。

RFID

RFIDはRadio Frequency Identificationの略称で無線通信技術に該当します。電波を発するICカードやICタグに識別用のデータを記録し、無線を介して読み取りを行うことをRFIDと言います。

私たちの生活に欠かせない電子マネーやポイントカード、交通系ICカードのような身近なものに、このRFIDは使用されています。RFIDはバーコードでの読み取りが必要ない(透過性がある)・汚れに強い、小型なタグに膨大な情報を記録できるといった面で、製造や物流、医療でも活用が進んでいるのです。

RFIDには電磁誘導方式と電波方式の2種類があり、医療では主に電池を必要としない電磁誘導方式のタグが使用されています。

例えばRFIDタグを薬剤一つ一つに取り付けることで患者情報との自動照会が可能になり、看護師の負担軽減と医療過誤の予防に役立ちます。

その他、以下の医療器具でRFIDなどが用いられています。

・内視鏡

・各種超音波診断装置

・電気メス

・超音波凝固切開装置等エネルギー処置具の履歴管理

医療機関における電波利用で想定されるトラブル

特定の場所で電波が十分に届かない

場所によって無線LANに繋がりにくく、通信が不安定になる恐れがあります。これは機材が円滑に稼働せず一時的に停止したり情報の取得が遅延する要因となります。

電波環境の整備が推進される中、広い施設内で電波が繋がりにくい場所を通信機を持って探して回るのは骨の折れる仕事であることも医療機関の電波活用が進まない要因だと言えます。

チャネルの設定を間違える

医療用テレメータなどに使用される特定小電力無線には420MHz帯~440MHz帯が割り当てられ、最大480チャネルが設けられています。

送信機にチャネルを割り振って利用者の情報を一括で管理できる一方、同一のチャネルを複数名の患者に利用してしまうと正しい患者情報がモニタされなくなり、その事態に気づかないまま重大な事故へ発展してしまう恐れがあります。

また院内でのチャネル設定に注意を払っていても、他施設とチャネルが重複してしまう恐れがありますので注意が必要です。直線距離にして400m離れた施設との混信してしまった事例もあります。

電池切れに気づかない

電池切れに気が付かないまま電波利用機器を使用していたことで急変時の対処が遅れてしまったり患者の異変に気づかない恐れがあります。

無線LAN(Wi-Fi等)の初期設定が難しい

電子カルテなどで利用される無線LANですが、間違ったアクセスポイントの設定によって、インターネット・タブレット・スマートフォン端末に干渉が生じる場合があります。

携帯電話会社によって電波の受信が異なる

スマホを端末とした医療関連システムやスマホインカムなどの医療ソリューションの実用化が進められています。

しかしキャリアAでは圏外でキャリアBでは正常に利用できるといったように、携帯電話会社によって電波感度は多少異なるため一部で通信が途絶えるなどトラブルが生じる恐れがあります。

呼び出し音や通話による患者・利用者とのトラブル

PHSやスマートフォン・各種受信機の呼び出し音や通話に、周囲が反応してしまいトラブルに発展する事例も中にはあるようです。

ビジネスフォンの音漏れや騒音レベルのノイズといった周囲への被害も問題視されており、ホスピタリティを重視したコミュニケーション手段が求められています。

医療用として無線を利用する際の注意点と対策

電波環境協議会により2021年7月に発行された「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」(改訂版)を要約すると、「電波は医療の高度化と利便性の向上といったメリットが得られますが、医療機器への影響や正しい利用方法、生じるトラブルの事例などを理解した上で利用を検討すべきだ」とされています。

医療用無線を効率的に活用するための注意点や対策について見ていきましょう。

医療機器への電波干渉を防ぐ

外来者が待合室などで利用できるWi-Fiを用意するためには、医療従事者の使うWi-Fiとは別のチャンネルを設定するのが良いでしょう。

Wi-Fiスポットを案内するなど、携帯やゲーム機が使用可能な場所を設けるのも医療機器への電波干渉を防ぐ効果があります。

また、5GHz帯を使用する無線ルーターの設置も効果的です。2.4GHz帯は医療施設の生活用品や電子機器に多く活用されており干渉が起きやすいのです。

そのため利用可能な無線チャネルの多い5GHz帯の無線LANを設置することで電波環境対策となります。

利用中の電波利用機器に起こりうるリスクの把握

医療機関で無線を利用する前提として

・全ての電波利用機器からは電波が放出されているため、電気機器へ影響を及ぼす可能性がある

・電波の出力が小さい分、影響を受ける確率とその程度は少なくなる

ということを把握しておかなくてはなりません。

医療電気機器には電磁ノイズに対して電磁耐性と呼ばれる、外部から強い電磁波が加わることで誤動作が生じたり、正常な動作を妨げたりするかどうかの規格が定められています。

電磁耐性は医療電気機器によって異なるため、電波利用機器が影響を及ぼす度合いや起こりうるトラブルについて把握しておくことが重要なのです。

なお国内で使用される無線通信機器には電波法に基づく出力の基準値が定められており、これをクリアしている機器には技適マークが示されています。

電波の管理体制の強化

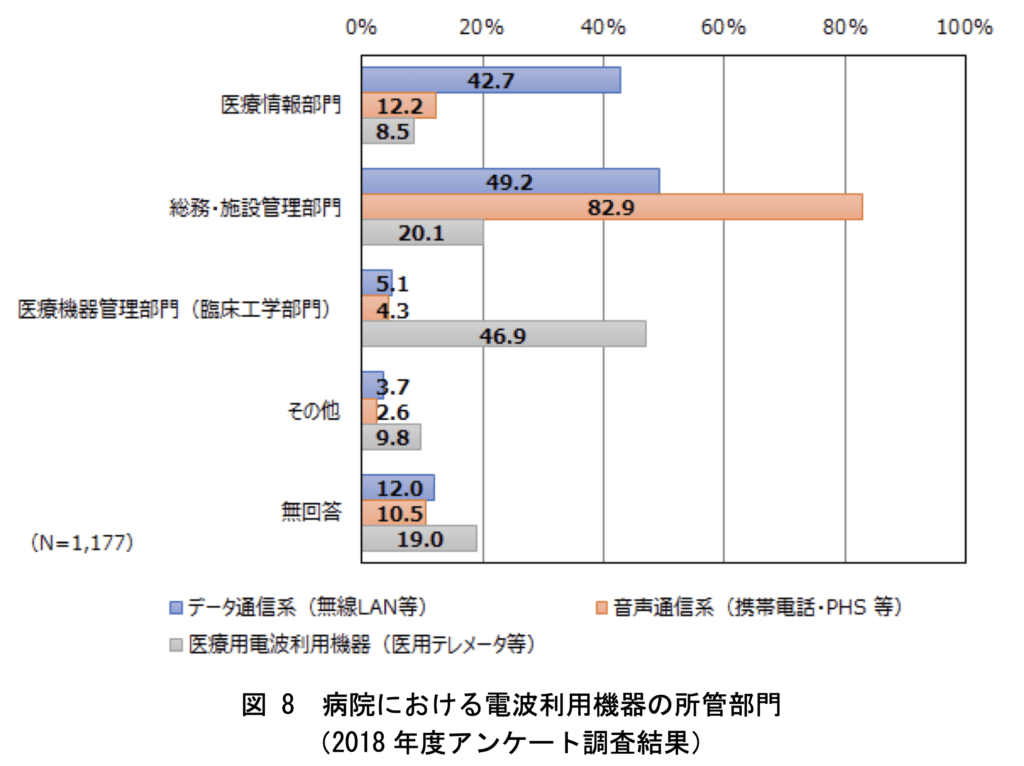

出典:医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き(改定版)

医療用無線には無線LANや無線通信機器、音声通信端末など電波を利用する機材が多数あり、添付したデータからも分かるように利用機器によって管理している部署が異なります。

例えば無線LANや無線ネットワークに関しては総務・施設管理部門が管轄することが一般的ですが、臨床工学部門をはじめとする医療機器管理部門では医療テレメータなどの電波利用機器を中心に使用・管理しています。

このように他部署で異なる無線を用いる場合、一つの施設でWi-Fiなど無線LANや電波が飛び交い、双方混信の要因となったり機材の不具合を引き起こしかねないため注意が必要です。

また無線を今後も安心・安全に活用していく上では各部署が個別に管理するのではなく、横断的に管理する体制を整えることが望ましいとされており、その解決策として電波に関する総括部門である電波利用コーディネーターの設置が推奨されています。

医療スタッフのマニュアル共有・リテラシー向上

医療スタッフがあらゆるトラブルを想定し、電波障害を未然に防止する。加えて万一のトラブル時もその原因を解明しトラブルシューティングできるまでに教育する必要があります。

それに伴い無線を利用する上で電波利用機器が及ぼす医療電気機器への影響、利用方法、トラブルシューティングのためのマニュアルを共有することも非常に重要です。

スマートフォンは医療機関で使えるのか|利用状況や安全性

では私たちの生活に欠かせないスマートフォンは医療機器に影響を与えるのでしょうか。

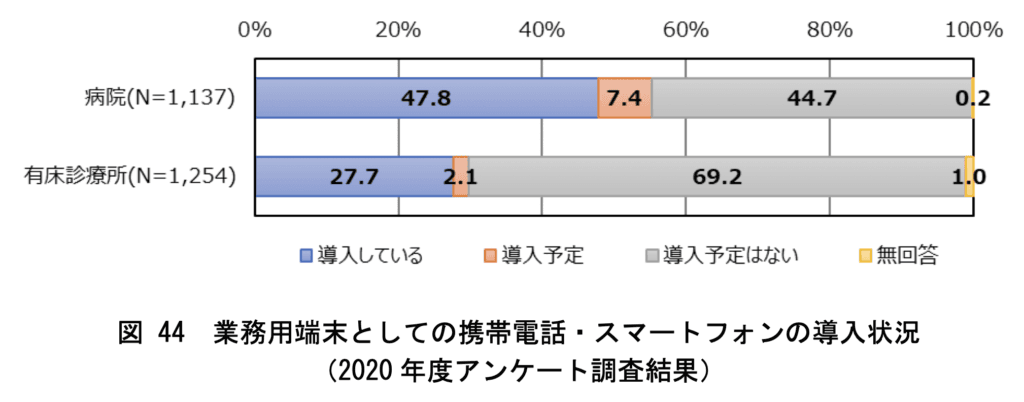

令和3年7月に発表された電波環境協議会による「医療機関において安心・安全に電波を利用するための 手引き(改訂版)」のアンケート調査結果から47.8%の病院、27.7%の 有床診療所が、携帯電話・スマートフォンを業務用端末として導入していることがわかりました。

その内、スマートフォン端末を導入している病院は 52.1%、有床診療所は 57.1%といずれも半数を超える結果となっています。

従来、電波環境協議会策定のガイドラインにより「携帯電話の電波は医療機器の誤作動を招く恐れがある」として、病院内では電源を切ることが求められていました。

しかしその後の研究により、2014年には「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」が策定され院内における電子機器の利用が大幅に緩和されたのです。以来、多くの医療機関においてスマートフォンが業務連絡に活躍しています。

一方で最新の携帯電話やスマートフォンであっても医用電気機器の上に置いたり密着させ たりした場合には、電波が医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあるため注意が必要です。

携帯電話端末からの電波は端末からの距離が大きくなると減衰して強度が小さくなることから、医用電気機器への影響を極力防ぐには、医用電気機器と端末の間に一定の離隔距離を確保するのが有効とされています。

スマホ活用のIP無線アプリが感染対策と連携強化に便利

医療機関において無線LANやBluetoothに関しても同様に普及が進み、スマートフォンが通信端末の代わりとなるIP無線アプリというグループトークソリューションが流行りつつあります。

医療機関におけるIP無線アプリの主な利用用途は以下の通りです。

・病院内におけるスタッフ同士の業務連絡

・部屋やフロアを介したコミュニケーション

・離れた場所にいるスタッフへの応援要請

・2020年で終了するPHS機器からの入れ換え

IP無線アプリはお手持ちのスマホにインストールし、専用ハードウェアとBluetooth接続することで完全ハンズフリーの無線機として活用できるグループウェアを指します。

これはスマートフォンを介したIP無線経由による利便性・携帯性の高さから、昨今では多くの病院・クリニックに導入されています。

具体的には距離無制限・ノイズキャンセリング・グループ作成・文字起こし機能など、従来より進歩したユーザビリティを体感することができます。

さらには無線機に比べて導入コストが安価なため、スタッフ全員分の端末台数が用意しやすいのも大きな強みなのです。

医療機関用にIP無線アプリを導入するメリット

IP無線経由なので院内利用も安心

IP無線アプリはデータパケットがネットワークを経由して正しい宛先へ伝達するための通信規格であるIPプロトコルを採用しています。

端末が固有のアドレスを保有することによって限られたチャネルを合わせて利用する無線機やトランシーバー・インカムと比べ、傍受や混信のリスクが少ないというメリットがあるのです。

患者の個人情報や院内の機密情報を多く取り扱う病院・クリニックにおいても安心してご利用いただけます。

リアルタイムでの情報共有が患者の安全を守る

IP無線アプリは迅速な判断・処置が求められる医療機関においてリアルタイムでの情報共有を実現します。

タイムラグの少ないやりとりは、患者様の安全確保を果たす上でも非常に便利です。例えば、IP無線アプリであれば災害時や院内で何か問題が起きた際にはチームが連携してリアルタイムのコミュニケーションを取り合い、集団行動と導線確保を行うことができます。

また大手携帯キャリアでは近年、災害時の対策が推進されておりサービスも充実していることから、被災中にも連絡が取り合える環境が整いつつあります。

電話回線を利用しますが、伝送の過程で音声をデータに暗号化するため通信規制がかかりにくいことも災害時にIP無線アプリが強いとされている理由です。

障壁を介したコミュニケーションが可能に

病院・クリニックは基本的に受付と診察室・処置室などいくつかの部屋に分かれています。

そのため規模感は様々ですが、複数フロアや隣接した建物とのチームワークが求められるケースも多々あります。また、医療機器が障害物となり従来の無線機ではやりとりが不安定になる可能性も懸念されます。

その一方で、距離無制限で通話できる無線アプリは障壁・障害物を介してのコミュニケーションも快適に行うことができます。また、その通信精度の高さから従来の無線機のように混信しないというメリットもあるため、ノイズの心配も少なくセキュリティ面も安心してご利用いただけます。

オペレーション改善・業務効率化を実現

従来の無線機では電波が不安定になりやすく、遠距離とのチームワークにおいては患者様の状況が把握しづらいなどのデメリットがありました。

一方IP無線アプリは上記に挙げたような機能性により、無駄な動きをなくすことができます。そのため、従来の業務オペレーションの可視化および改善や効率化の実現といったメリットももたらします。

また、業務について次のシフトのメンバーなどに記録を残しておきたい場合も文字起こしやチャット機能の活用で簡単にまとめることができます。

ハンズフリー通話で迅速な患者対応が可能に

IP無線アプリはスマートフォンを本体とするため、Bluetoothによるイヤフォンマイクとのワイヤレス接続が可能。完全ハンズフリーでの通信・通話が実現します。

やりとりの度に作業の手を止める必要なく多人数と会話できるため、レセプト制作に集中したいシーンや患者様の診察中に看護師とコミュニケーションを取りたい場合に適しています。

また迅速な対応が重視される救急の現場においても緊急対応と伝達がアプリ一つで両立できるのが大きな利点。

後述するIP無線アプリBONXでは発話と終話を自動で検知する独自の発話検知機能によってボタンを押さなくても音声のみで完全ハンズフリーのやりとりが実現します。

医療機関用にIP無線アプリを導入する際の注意点

スタッフの理解と知識の共有

医療機関では職員のITリテラシーが懸念されます。そのため、IP無線アプリを新規で導入する際には事前に研修を行うなど利用者の理解と知識の共有が必要です。

できるだけ早く現場で有効活用するには、事前に利用目的のすり合わせや導入後のイメージを共有しておくのも良いでしょう。

従業員間による運用ルールの策定

ハードウェア、端末など院内でIP無線アプリを使用する際には充電・消毒の場所確保やシフト毎での運用方法など、予めルールを決めておくことが大切です。

また従業員間でデバイスを使い回しする場合は、交換時のパーツの交換方法・返却場所へ正しく返却する方法などもルールを策定しておく必要があります。

またバッテリーの持続時間を考慮して端末を休憩の度に必ず充電を行うよう喚起し、業務の一貫としてルーティン化させなくてはなりません。決められた運用ルールを守って快適に使用しましょう。

医療機関への導入実績あり。IP無線アプリBONX WORKのご紹介

弊社提供の「BONX WORK」は医療介護業界で活躍するIP無線アプリです。業務用として高い機能を発揮する3種のハードウェアとグループコミュニケーションの基盤となるソフトウェアの双方を自社開発しています。

ハードウェアは1アカウントあたり買い切りとサブスクリプションのいずれかから選択可能。BONXアプリとハードウェアのサブスクリプションプランではよりリーズナブルに、高い品質保証を完備。

BONX純正ハードウェアは軽量でミニマルなデザインだけでなく、専用アプリとの互換性や防塵防水性にも優れており多目的で業務使用できる性能を兼ね備えています。

また各種ハードウェアはBONX BOOSTが最大10時間、BONX Gripが最大7時間、BONX miniは最大3.5時間で連続通話が可能です。

医療介護における詳しいデバイスの選び方については、以下のページで解説しています。

技適マークFCC ID、CEマーク取得済み

技術適合基準に認可された無線機であることを証明する技適マークをはじめ、アメリカ・欧州連合の技術認証制度であるFCC ID、CEマークを取得済みです。

また、日本国内を代表する電波認証・試験機関であるTELECの認可を取得しております。

BONX WORKは医療機関様への導入実績が豊富

イメージ:ニセコインターナショナルクリニック様

BONX WORKは医療・介護・歯科での壁を隔てたスタッフ間のシームレスなオペレーションを実現。院内で働くスタッフ同士のコミュニケーションはもちろん、近年では遠隔診療でも実用性が評価されています。

他業種の連携が欠かせない院内においてはコミュニケーションの一本化が求められています。BONXであれば低価格でより多くのスタッフへ貸与が可能です。コミュニケーションの活性化が対応品質の向上や業務効率化に貢献するだけでなく、チームの団結力を強化し働きやすい現場へと改革します。

詳細は以下のまとめ記事をご確認ください。

IP無線アプリ導入で医療体制の整備・ICT化を実現

今回は医療用として無線を利用する際の注意点やスマートフォンの業務利用に便利なIP無線アプリについてご紹介しました。

医療機関への無線の導入は、院内コミュニケーションの精度向上だけでなく医療体制の整備および業務効率化に寄与します。また、紙媒体の電子化や機材のIoT化、リモート環境のアップデートはICT化を促進し、多忙な医療従事者の負担軽減といったメリットをもたらしていますよね。

また、これらの実現は結果として、患者様にとって質の高い医療サービス提供においても重要な要素となると言えるでしょう。

本記事を参考に従来の連絡ツールを見直し、院内におけるIP無線アプリ導入でチームワーク向上のきっかけとなれば幸いです。