- 介護

- 制度・法律

- DX

介護の生産性向上ガイドラインに基づく委員会運営のポイントを解説

令和6年の介護報酬改定ならびに介護保険制度の改定において委員会の導入と加算の新設が事業所に大きなインパクトを与えています。

数冊にわたってシリーズ化されてきた介護サービスの生産性向上ガイドラインですが、今年度は特に入念な確認が必要です。気がかりな点として挙げられるのが委員会の活動実態を証明できる運営と有効なデータの作成ではないでしょうか。生産性向上ガイドラインに掲載されている情報の中から2つにフォーカスし、委員会における活動のポイントをまとめました。

ICTの活用で加算の取得を予定している方には下記の記事をご覧ください。

生産性向上推進体制加算の取得条件や提出データ・申請方法の要点まとめ介護サービスの生産性向上ガイドラインとは

令和6年度の介護サービスの生産性向上ガイドラインとは、生産性向上委員会の進め方やデータの記録方法をまとめたマニュアルに相当します。

その他、介護サービスにおける生産性向上の基本的な考え方や、具体的な改善内容、その事例などが詳しく掲載されています。

介護で生産性向上ガイドライン遵守の必要性

生産性委員会の取り組み=生産性向上ガイドラインに基づく運営

委員会における理想的な運用モデルが生産性向上ガイドラインに記されており、基本的に委員会の取り組み=生産性向上ガイドラインに基づく運営となります。必ずしもガイドラインに掲載されている改善方針やフォーマットを使用しなければ罰則が適用されるという訳ではありませんが、活動の流れやデータの作成は手順通りに実行する必要があります。

介護の生産性向上委員会とは何か、目的・設置方法・活動内容を解説生産性向上推進体制加算Ⅰ/Ⅱの取得

ガイドラインを遵守し、ICT化を進める事業所を評価するために厚労省が新設したのが生産性向上推進体制加算Ⅰ/Ⅱです。加算の申請に必要なデータの一つが委員会の活動実態を記録した議事録。そのため、生産性向上ガイドラインに基づいて運営を行っていないと議事録が用意できないだけでなく、その他提出が求められるデータにも不足が発生することが考えられます。

生産性向上ガイドラインに基づく委員会活動の流れ

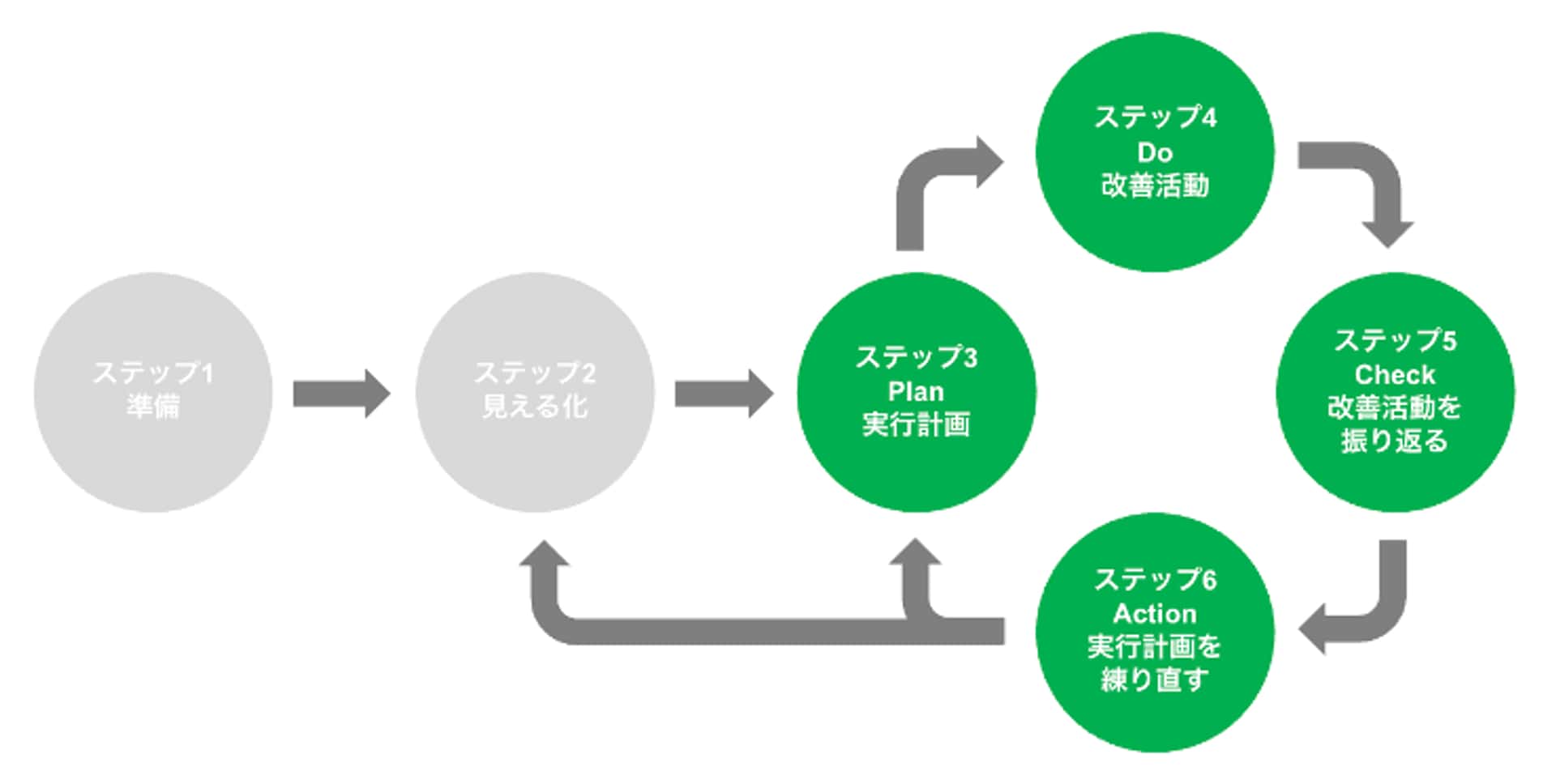

委員会活動は準備・課題の見える化・PDCA(活動)の3つの柱で構成されています。なお、準備を終えたら課題の見える化とPDCAを毎年繰り返す形となります。

1.準備

使用するツールの収集や職員への説明が準備にあたります。生産性向上ガイドラインでは議事録の作成に役立つツールの取得が可能です。必ずしも下記のツールは使用必至ではありませんが、オリジナルで作成するのは手間がかかる上、取組前後の比較に必要な情報が抜け漏れる恐れがあるため、特に加算の申請を目指している場合は活用がおすすめです。※PC入力・印刷して手書きも可

-

委員会で使用するシートの準備

- 課題把握シート

- 業務時間見える化ツール

- 課題分析シート

- 改善方針シート

- 進捗管理シート

-

委員会の概要に関するオンボーディング

- e-ラーニングツール

シート関連は委員会の取組前後の状況が比較できるように作られており、職員と事業者の間で共有してデータを入力することが可能です。取組前後のデータをグラフ化したり、ケア時間の変化を数値化したり、職員の心理状況を比較しやすいので活用してはいかがでしょうか。

キックオフ宣言するにあたっての準備も必要

その他、事業者によるキックオフ宣言(委員会の開始を発表)も準備に含まれます。宣言の前にはまず、委員会に参加するメンバーを召集しましょう。メンバーは職種を問わずケアに関わる全ての職員が対象となります。データ入力や取組を長期的に遂行していくメンバーとなりますので、構成や役割分担についても事前の検討がおすすめです。

2.課題の見える化

多くの時間が割かれているケアや事務作業、職員が受け持つ業務に偏りがないかなど現場の課題を抽出します。この際、課題を定量的に判断しやすいのが1.準備で用意した下記のツールです。

- 課題把握シート

- 業務時間見える化ツール

厚労省が提供しているツールを用いて各自記入を行うことで、多方面からの意見が得られ集計データから課題の要因を解明しやすくなります。まずは優先すべき手短な課題に取り組みましょう。

3.PDCAサイクル

PDCの3ヶ月が「取組期間」の1クールとなります。約3ヶ月に1回委員会で活動の振り返り(Check)と計画を練り直し(Action)を行います。委員会でメンバーを召集する機会は1年に概ね4回〜といったイメージです。

計画(Plan)

Planのフェーズで使用するのが次の3点です。

- 課題分析シート

- 改善方針シート

- 進捗管理シート

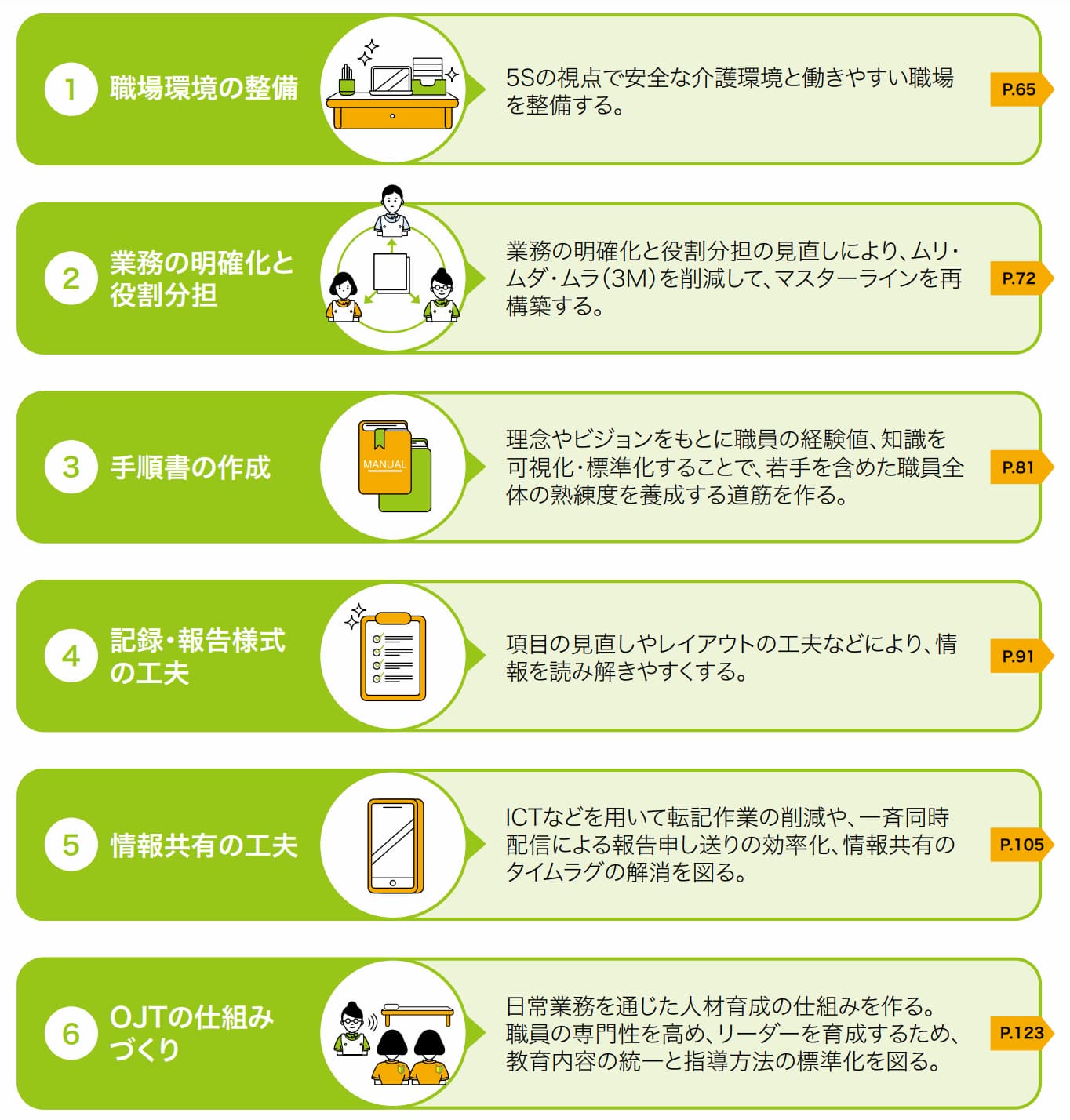

生産性向上ガイドラインによると、見える化で抽出した課題の大半は、厚労省が定めた7つの改善方針のいずれかに該当すると説明しています。

課題分析シートに7つの改善方針の選択項目がありますので、最も課題に近い方針を選んで記入しましょう。

例)ケア記録の作成に時間を要しているのであれば、④記録・報告様式の工夫が該当

課題分析シートにも7つの方針のうちいずれかを選択する項目があることから、確実性の高いデータを作成したい場合は方針の内容を把握しておきましょう。

「改善方針シート」と「進捗管理シート」は役割やスケジュールを決定するために使用します。使用は任意ですので独自のフォーマットでも支障はないようです。

実行(Do)

生産性向上ガイドラインの手順通りP→D→Cを終える約3ヶ月おきに委員会を開催するのであれば、実行(Do)に集中できる期間は2ヶ月前後。日常業務をこなしながらとなると短期に感じられるかと思いますので、実行中は加除修正せず決めた目標に向かって進めていくことが肝心です。

振り返り(Check)

振り返りでは「進捗管理シート」を使用します。取り組みの進捗状況を確認し、目標を達成できるかできそうにないかを簡潔に判断するというのがポイントです。振り返りによって次の選択肢が出てきます。

A.取り組みを継続する

- 継続した方が良いと判断できるまたは判断しかねる

- 順調とは言えないが長期的計画の初期段階

- 継続することでさらなる成果が期待できる

この場合、メンバーでよかった点の振り返りや改善のための提案を行い、よりよくするための方針を固めてからDo(実行)に戻りましょう。成果の確認には業務時間の見える化ツールの活用が役立ちます。

B.取り組みを継続しない- 職員に過度な負担がかかっている

- ケアの質・安全性の低下に起因する

- 変化が見られない

継続すべきでないと判断したら、取り組みを早期に中止することも大事です。中止する場合はうまくいかなかった要因について話し合い、実行計画の練り直し(Action)→計画(Plan)で新しい方針を検討しましょう。

C.目標を達成できた

目標を達成した場合はよかった点を踏まえて実行計画の練り直し(Action)→新しい計画(Plan)を立てるか次の課題に取り掛かりましょう。

実行計画の練り直し(Action)

Actionは委員会で使用した各種シートを使用し、Checkからさらに深ぼって活動全体のよかった点・よくなかった点を分析するフェーズです。上述したP→D→Cをしっかりと回せていないと活動全体を振り返るActionに繋げることができません。まずはPDCの3ヶ月間に専念し、必要に応じて実行計画の練り直し(Action)を実施しましょう。

厚労省はPDCAサイクルの目安を1年とし、例え改善の最中だとしても約1年で区切りを付けてActionで活動全体を見直すよう説明しています。

生産性向上ガイドラインの指す具体的なActionとは、1つの取り組みの節目(約3ヶ月に1回)ごとに実行計画を練り直すという意味もありますが、1年の活動内容をデータで振り返り、来年の活動をより良くするという重要な役割があるのです。

具体的なPDCAサイクルの回し方についてはこちらの記事をご覧ください。

生産性向上ガイドラインに基づき作成したデータに関して

これまで述べてきた厚労省提供のツールは生産性向上委員会の活動実態を証明するデータとして有効です。現状、委員会の設置義務の導入は始まったばかりで事業年度毎のデータ提出は求められていませんが、本格導入の令和9年度には提出が求められる可能性がないとは言い切れません。

また、加算の申請には委員会の議事録の提出が必要となり、各ツールに記録したデータがそれに該当します。後から取り組み前のデータを録り忘れていて過去のデータから変化を見比べるのは大変なことかと思いますのであらかじめ厚労省の生産性向上ガイドライン掲載のツールの活用をおすすめします。

生産性向上ガイドラインに基づくICTの加算を意識した運用方法

生産性向上ガイドラインの内容を踏まえると、ICTで加算を取得する場合は上述した「7つの改善方針」にICTを絡めることが重要だと分かります。

例えば、先ほど例にあげた「④記録・報告様式 の工夫」に取り掛かる場合、早急にできる改善案として色分けしてみる、サインを工夫してみるなどが挙げられます。これの応用として、スマートフォンから音声入力を行うなどICT機器を用いた大掛かりな課題解決に取り組むことが前提です。

委員会運営のフェーズはICTを活用するしないに関係なく同じですので、生産性向上ガイドラインに沿って取り組みを進めましょう。

補助金の活用、加算の取得にBONX WORK

BONX WORKはスマートフォンとイヤフォンがあれば複数のメンバーと同時にグループ通話が行える現場コミュニケーションのワンストップソリューション。モバイル回線またはWi-Fiが使える環境下で距離を気にせずに利用できるのが大きな特徴です。

また、介護システムとの連携や音声入力など、将来的にもあらゆる可能性を秘めているという点に注目が集まっています。委員会に関連する生産性向上推進加算の対象機器「インカム」に該当するため、加算の申請を目指している事業所に最適です。

BONX WORKは「ICT補助金」「IT導入補助金」を活用した導入実績も多数ございますので、補助金を活用したデジタル化を推進している事業所におかれましてもぜひご検討ください。

下記のフォームから介護事業所向け資料をダウンロードいただけます。お気軽に資料請求ください。

BONX WORK|介護資料ダウンロード 【介護×BONX】介護現場で活躍するBONXの導入事例をご紹介